| 活动回顾|《烟火平遥:遗产城市的人居与活力》学术研讨会:专家精彩发言集锦 |

| 发表时间:2025-02-18 阅读次数:794 |

2025年1月17日,《烟火平遥:遗产城市的人居与活力》学术研讨会暨《古城留迹——阮仪三先生城市遗产保护成果展》观展学习活动在山西平遥成功举办。 本次活动在中国城市规划学会历史文化名城规划分会的指导下,由同济大学建筑与城市规划学院、联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心上海分中心主办,上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院、阮仪三文化遗产保护与传承平遥研究中心、同济大学国家历史文化名城研究中心共同承办。  主旨报告

主持:张恺 上海同济城市规划设计研究院有限公司副总工程师 上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院副院长  演讲:李锦生 山西省住房城乡建设厅原一级巡视员 教授级高级规划师

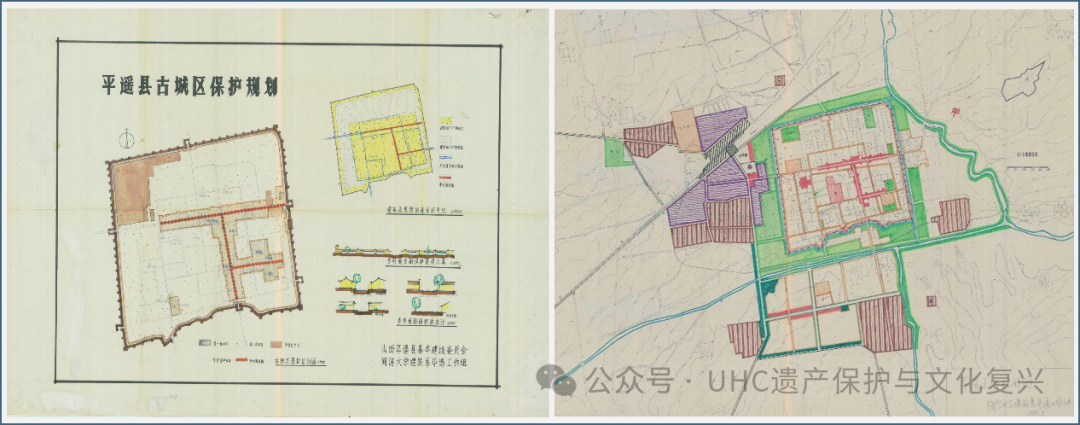

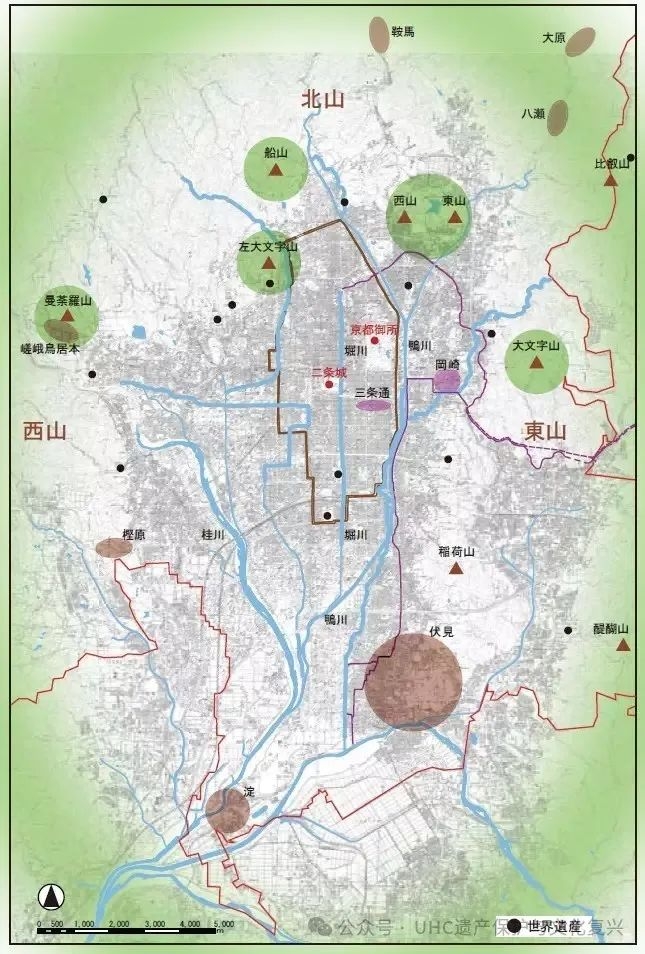

平遥古城保护制度建立初期探索 李锦生先生详细回顾了平遥古城四十多年来的保护制度探索历程。1981年,阮仪三老师主持编制的平遥历史上第一版县城总体规划,奠定了古城新城40年来快速城镇化发展格局、古城全面保护发展战略。1986年,平遥公布为第二批国家历史文化名城后,1987年,当时26岁的李锦生带领山西规划院团队,在国内尚无成熟先例可参考的情况下,对平遥进行了为期半年的地毯式调查调研,并基于对平遥历史文化的扎实研究,形成了一套具有行业借鉴意义的名城保护与发展体系,高质量完成了《平遥历史文化名城保护规划》(1989版)编制工作,获1991年度全国城市规划部级二等奖,规划对我国名城保护制度建立、平遥申报世界文化遗产具有重要贡献,该版规划执行至今。

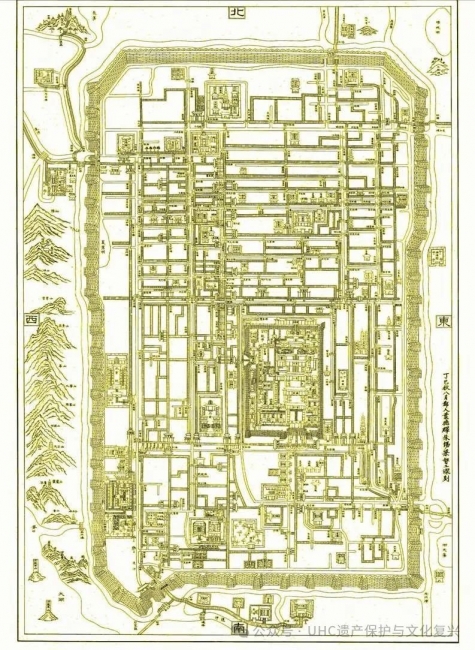

1981年平遥古城总体规划文本(阮仪三、张廷伟等绘制)

1989年平遥历史文化名城保护规划典型民居保护(李锦生等绘制)

规划具有8个特点:1、系统研究传统城市建设规律、传统建筑营造特点,构建了古城独特价值和特色体系。2、系统评估建筑资产遗产,建立了建筑不动产文化价值特色和经济社会属性。3、关切群众生活,建立了改善环境质量管控体系。4、实施分级分类保护,构建了面、线、点三层级古城整体保护空间体系。5、通过疏解古城行政,经济职能、人口规模、为古城发展转型、人居改善、文化保护创造了条件。6、辩证理解保护和发展关系,编制过程历时3年协调统一了当地各方对文化遗产保护的思想认识,确定了适应平遥遗产实际的保护目标、思想和路径。7、创新规划技术表达,建立了便于大众看懂、方便使用管理的法条式规划文本,成为国内首个法条式规划文本。8、重视规划实施和行动方案。最后,他提出有必要立足于当下,对这项历史性工作进行回顾和反思。同时也提出古城当前所面临的人口老龄化、房屋空置化、过度商业化等新问题需要进一步研究应对。 演讲:张松 同济大学城市规划系教授 博士生导师 上海同济城市规划设计研究院有限公司总规划师

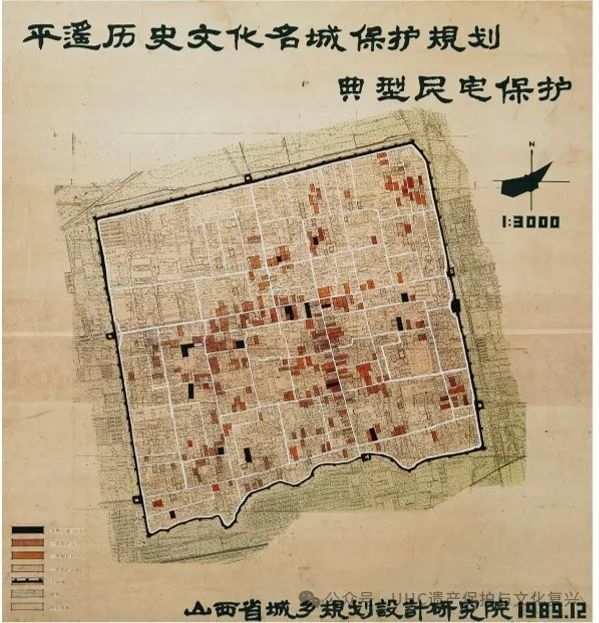

日本京都城市保护的几点启示 张松教授介绍了日本文化遗产保护法律,对比了中日文化遗产保护立法进程,并以京都为例介绍日本城市遗产的保护情况。 自桓武天皇迁都至东京奠都为止,京都一直都是日本首都,是日本传统文化重镇,其三面环山,鸭川、桂川贯穿城市,自然环境优美,人文积淀深厚。在城市遗产保护历程中,京都通过历史景观保护立法和城市景观精细化管理,在保护、创生地域环境特色和文化景观方面作出了实践探索。

山紫水明的历史名城京都(京都市官网图片) 京都是日本较早开展历史景观保护立法的城市。目前,京都已形成相对完善的地方法律法规体系,涉及文化财的保护、补助金交付、无形文化财、户外广告、眺望景观等多方面。京都的遗产保护实践表明,遗产保护相关法律的制定需根据地方特色、出现的新问题进行不断调整与完善,这些经验可以在文化遗产保护利用、历史名城保护规划以及历史性城市景观管理等方面提供借鉴。

京都市历史风致构成示意图 最后,张松教授提出需要思考城市建设发展的目标和意义,发挥文化和文化遗产在城市发展中的作用与价值,来实现真正意义的“人民城市”建设发展。 演讲:杜晓帆 复旦大学文物与博物馆学系教授 联合国教科文组织活态遗产与社区发展教席主持人东亚文化遗产保护学会会长

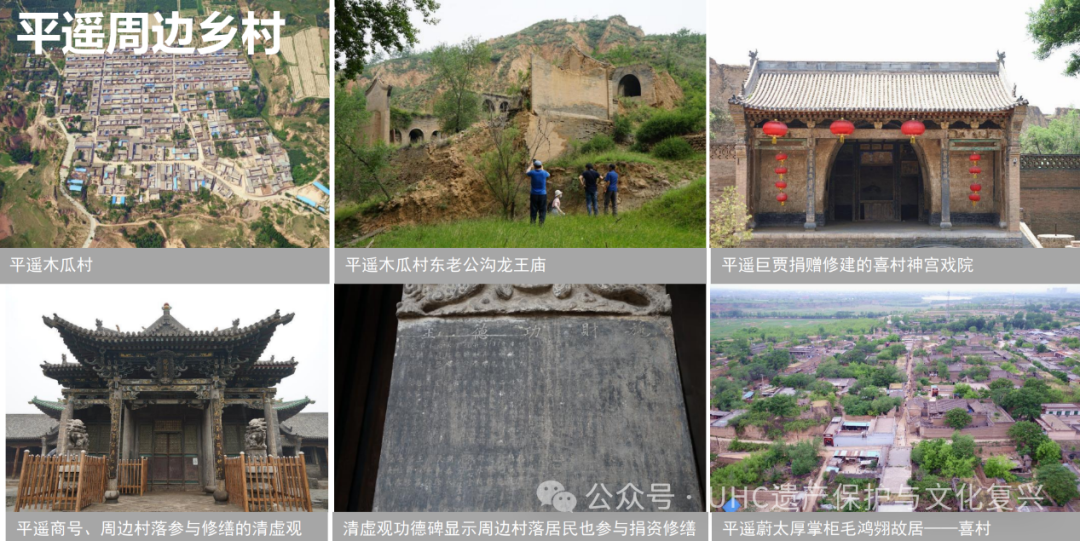

“变”与“不变”:活态遗产视角下城乡遗产的价值探究 “活态遗产”的提出经历了漫长的历史周期并被不断完善。21世纪初期,ICCROM率先建立起基于非西方保护实践的活态遗产保护方法(LHA),并定义了活态遗产的内涵,随后UNESCO非物质文化遗产项目提升了“活态遗产”概念的影响力与知名度,广泛拓宽了这一术语的应用情境。同时作为一种崭新的理念,逐渐被引入城乡遗产、工业遗产、文化景观等遗产类型的研究与应用中。杜晓帆教授及其团队长期将“活态遗产”作为方法论进行实践,而并不将其看作一种新的文化遗产类型。通过凤凰古城、平遥古城、朱家角古镇等案例,杜晓帆教授以“活态遗产”的方法,对“真实性”“遗产保护主体”“价值排序”等概念进行了反思。其中,他特别提到,平遥古城并非独立存在,生活在周边乡村的具体个体对于平遥古城的繁荣提供了很大的支持。

最后,杜晓帆教授向大家介绍了他和团队在福建槐南乡的调研经历,发现当地人们对家乡的情感是使得当地文化脉络绵延不绝的关键。因此,透过“变”与“不变”,应当认识到文化遗产的保护是为了自己,是人对情感所系之地的用心投入,也是个体自发实现生命情感价值的过程。

福建槐南乡

主题发言1:遗产城市的保护与人居改善 主持:胡力骏 上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院总工程师  演讲:邵甬 同济大学建筑与城市规划学院教授 联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心秘书长兼上海分中心主任 上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院院长

世界遗产城市保护与可持续发展 邵甬教授立足于多年研究与实践积累,对“人居型世界遗产”的属性、特征、价值进行阐述。“人居型世界遗产”具有“遗产”与“人居”的双重属性,主要指在城市建筑、形态布局、生活习惯、人文风俗等方面具有典型性,并能为已消逝的文明或文化传统提供特殊见证的人类聚居区。 接着,对人居型世界遗产所面对的作为“历史见证”的真实性、作为“传统的人类居住地范例”的真实性及作为“活态的日常生活空间”的真实性这些挑战进行分析。应对这些挑战,奥地利萨尔茨堡历史中心在遗产地管理和居民之间建立对话,马来西亚乔治城引导建立城市在社会和经济发展的包容性,意大利乌尔比诺古城通过适应气候变化实现发展的可持续性,菲律宾维甘古城将保护作为发展的工具。而平遥的实践也对世界具有贡献,入选历史城镇景观十周年案例。

巴黎古城

威尼斯古城 邵教授讲解了平遥价值在阐述、古城定位调整、工作目标调整、宜居策略构建、产业策略优化等系列工作,认为平遥首先是“活着”的古城、宜居的古城,当代平遥应实现从“活下来”和“管起来”,再到“活得好”的转变。为此,需要采取了各种手段,包括制定《平遥古城传统民居保护修缮工程资金补助实施办法》和《民居修缮导则》加强遗产保护;持续推动平遥古城产业优化升级,通过“非遗”孵化文创产业;实现从“精英规划”到“共同缔造”的工作方式转变;构建“政府引领、专业协同、社会参与”的遗产地保护治理体系的“平遥共建”模式等。最后,她提出:价值是保护的基础,而发展以人为核心,可持续发展的总目标将通过宜居、活力和平等得到实现。

演讲:阮湧三 苏州市阮仪三遗产保护工作站执行主任

苏州古城保护和平江路更新 阮湧三先生长期工作在苏州古城保护发展的第一线。他首先在主题发言中回顾了苏州古城在保护与发展并举的实践过程中的历程与教训,以及在建筑高度、城市风貌、肌理格局三方面严格控制的有益经验,展示了平江路街区在历史建筑修复方法、新建筑处理、修缮后的功能置换、历史建筑加层等方面的保护更新实践经验。

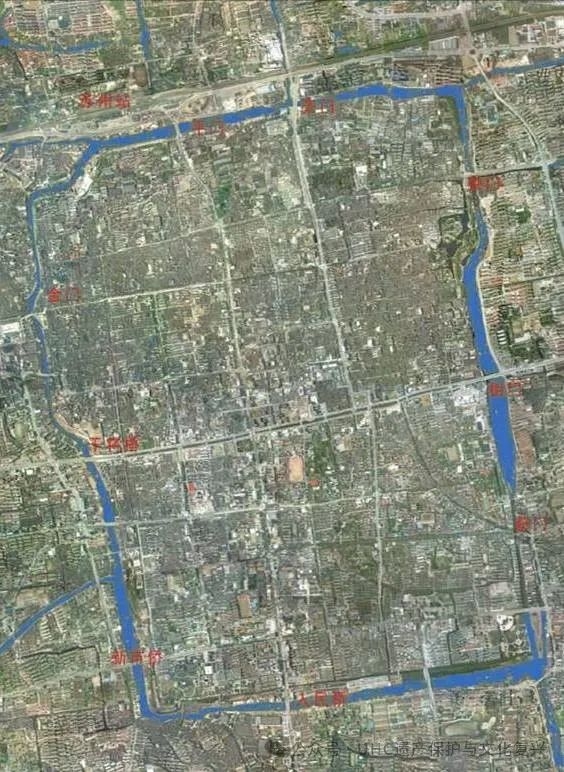

宋平江图(1229年)

古城区卫星影像图(2000年)

1982年,经国务院批准,苏州成为首批国家历史文化名城之一,物质和非物质文化遗产极其丰富。苏州古城的基本形态千年未变,四十多年来,历届政府都将古城保护视为一项重要工作。在周干峙、吴良镛、罗哲文、谢孝思、陈从周、贝聿铭、齐康、阮仪三等对苏州古城保护有杰出贡献的老专家的努力下,苏州构成了“历史城区-城区-市区”的保护层次和“两环三线九片多点”的古城区保护结构,始终坚持严格控制建筑高度、城市风貌和肌理格局。自2012年成立“苏州国家历史文化名城保护区——姑苏区”以来,苏州始终坚持“全面保护古城风貌”理念,发挥规划引领作用,古城54个街坊控规全覆盖。按照不同区域内的保护对象,划定绝对保护区、建设保护区、环境协调区,分级分类开展保护;聚焦“点、线、圈、面”空间格局,全域、全要素、全时空保护好苏州古城的传统格局、空间肌理、历史风貌,文化生态。近年,苏州开创实施的“古城细胞解剖工程”是在苏州古城保护中运用新技术所做的新探索,相关经验做法入选2023年江苏省文物事业高质量发展案例。

阮仪三先生在苏州平江路

苏州古城 演讲:王瑾 上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院副总工程师

“文化共生,共治共享”岭南侨乡地区传统村落保护活化的“雍陌模式” 广东省中山市位于粤港澳大湾区的几何中心,以孙中山故乡和香山文化发源地而占有特殊的文化地位。中山传统村落是当地名人故里、香山文化、红色文化、海丝重镇、改开先锋等文化特色的具体载体。作为中西文化多元浸润、中西建筑风格融汇的典型代表,文化底蕴深厚的雍陌村在中山传统村落中具有典型性——一个风貌失序,传统文化面临威胁,人居环境有待改善的“实心村”。 王瑾女士介绍了中山市基于整体保护理念下的传统村落保护背景,以及精品村建设、乡村振兴示范带建设、百千万工程典型村培育这三个乡村振兴工作的阶段。在乡村振兴的战略背景下,中山传统村落整体的价值实现与乡村振兴工作协同进行。其中,雍陌村的保护活化历程紧紧依托乡村振兴,已有大量实践成果。从2021年进行规划开始,雍陌村逐步落实特色精品村的建设和乡村振兴示范带建设,以及全域风貌的整治和业态提升。“雍陌模式”可以概括为“文化共生、共治共享”,文化共生注重发掘多元全面的文化价值要素;共治共享则包括建立以居民为主体的多方共建机制,树立村集体的主体地位,通过提升村民生活而形成主客共享、客随主便、近悦远来的发展格局。

岐澳古道示范段

2021年偫鹤园郑观应故居及周边改造

主题发言2 遗产城市的生计与活力 主持:王瑾 上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院副总工程师 演讲:张朝枝 复旦大学旅游学系特聘教授 联合国教科文组织名录遗产地可持续旅游教席主持人  历史街区的文化氛围营造与文化旅游体验

张朝枝教授从“去文化遗产地是因为什么?”的问题切入演讲,认为游客是在寻找“我们共同的故事”,他们所探寻的是一种身份认知和情感记忆的关联,是追求个人独特性的表达。所以历史街区首先要能讲好一个唤醒共同记忆的故事,而故事所体现的文化内涵则需要物质载体来让游客感受、体验。张教授团队通过大量研究和实践,从身体体验、情感体验、精神体验构建了文化氛围的评价指标体系。

针对历史街区应该如何营造文化氛围?游客在乎遗产什么样的“真实”?这些问题,张教授通过典型案例进行分析,如张家界溪布街是仿古商业街区文化氛围的生产,广州北京路体现文化的交融和冲击、全球化与在地化的关系,沙湾古镇、上海新天地反映时空功能的置换,宽窄巷子/锦里、三坊七巷/上下杭反映了一眼看完,还是移步换景的不同营造方式。

张家界溪布街

最后,张朝枝教授总结道,平遥等历史城镇有着灿烂的文化,但如何将这些文化建设成游客可感知的价值,关键要营造让游客可感知的文化氛围。首先,要讲好文化故事,让更多的人形成集体记忆;其次,要有承载故事的关键载体;然后,要充分非物质文化遗产来调动游客的参与,加强游客的情感体验,其中的关键是将遗产的突出普遍价值与文化氛围营造相融合。

演讲:李光涵 联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心北京分中心执行主任 北京大学中国考古学研究中心研究员 世界建筑文物保护基金会(WMF)中国项目总监  人居环境中的文化与社会韧性维度

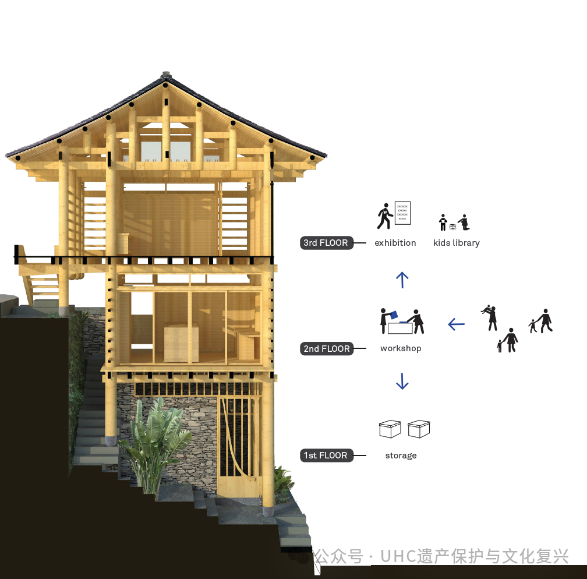

李光涵主任认为,所谓“社会韧性”是一种可持续的、系统的、发展的概念,她分别从生态环境视角和社会环境视角对这一概念进行了阐释。社会韧性的关键要素包括六个方面:(1)知识、技能与学习:知识合作伙伴、科技与创新、能力整合与建设。(2)社区网络:给予个体和群体支持的社会过程和活动。(3)人地关系:在地联接与可持续生计。(4)社区基础设施:所有满足社区需求和行动的基础设施。(5)多元化、创新经济:多元化经济、地方关怀和品牌建立。(6)参与式治理模式:利益相关者、核心议题、公平和有效率地解决核心议题的机制和过程。 李主任以她长期实践的贵州大利侗寨为例进行概念阐发。在那里,团队开展了传统建筑保护和营造知识研究;将传统侗族纺织技艺的传承和女性参与作为抓手,帮助当地女性重拾信心;进行传统技艺的创新实践;为当地长久生计考虑,探索融入本土创意,通过创新实践实现可持续发展的路径,例如促成品牌合作,通过代际传承建立起情感联结。最后,她介绍了大利侗寨的当代乡土建筑实践,展现了富有特色和活力的村落特点。

传统侗族建筑营造知识的传承(ATLAS Studio)

naze naze品牌合作 演讲:路易 山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院院长

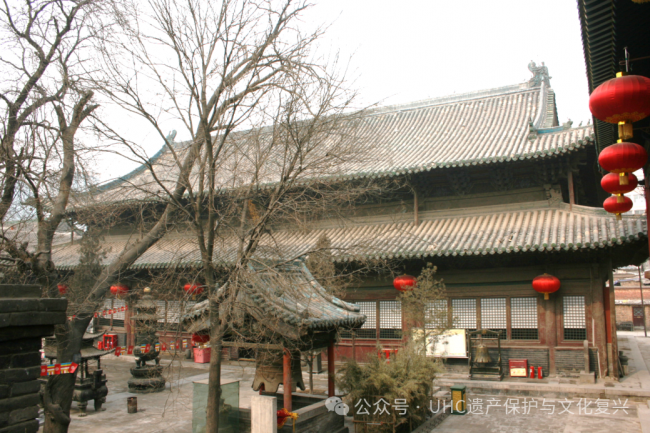

古建筑研究性保护项目实践——以崇善寺大悲殿为例 路易院长从他在文物保护一线工作过程中的思考和感想展开主题发言。“研究性保护”,一是文物全生命周期健康研究,二是文物认知的提升研究,二者都具有深刻的现实意义。在方法上采取全生命周期下的多学科交叉研究,需要对保护工程全过程跟踪记录,实现研究工作与保护工作的具体结合。 大悲殿位于崇善寺中院,是我国现存原真性最高明代早期官式建筑之一。路院长详细介绍了大悲殿研究性保护项目实践的过程,涵盖从交叉学科框架建立,到环境监测、岩土工程、结构安全、材料研究、营造技术、彩塑彩画保护、保护设施等各方面的核心技术方法,最后以数据信息化实现全过程跟踪记录。通过此案例,从长期监测、研究性保护机制建设到文物保护工程管理方面做了探索,提出了思考和展望。

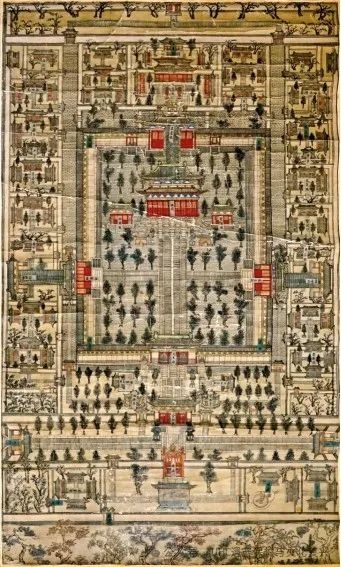

明代绘画卷轴《崇善寺建筑全图》

崇善寺大悲殿南立面照片 |

当前位置:首页

Copyright © 2009-2012 World Heritage Institute of Training and Research-Asia and Pacific (shanghai)