| 新闻丨遗产影响评估(HIA)中德研讨会在同济大学圆满举行 |

| 来源:亚太遗产中心上海分中心 作者:寇怀云 发表时间:2025-03-28 阅读次数:1541 |

2025年3月20日,遗产影响评估(HIA)中德研讨会在同济大学文远楼闭幕。 本次会议由同济大学、莱茵曼应用科技大学和联合国教科文组织城市历史景观和遗产影响评估教席联合举办,由同济大学建筑与城市规划学院和联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心上海分中心(WHITR-AP Shanghai)承办,中德科学中心(CDZ)、中国国家自然科学基金委员会(NSFC)和德国研究联合会(DFG)支持。 来自德国莱茵曼应用科技大学、勃兰登堡工业大学、柏林工大、亚琛工业大学、安特卫普大学、特里萨克蒂大学、德国世界遗产协调中心、莱茵河中上游河谷世界遗产协会,中国文化遗产研究院、中国文物保护技术协会、杭州西湖风景名胜区管委会、同济大学、复旦大学、北京林业大学、中国地质大学、华东理工大学、贵州师范大学、浙江大学、南京邮电大学等20多家院校和机构,共70多位专家和学者参与会议。部分与会高校组织线上专题观摩研讨。  参会嘉宾合影

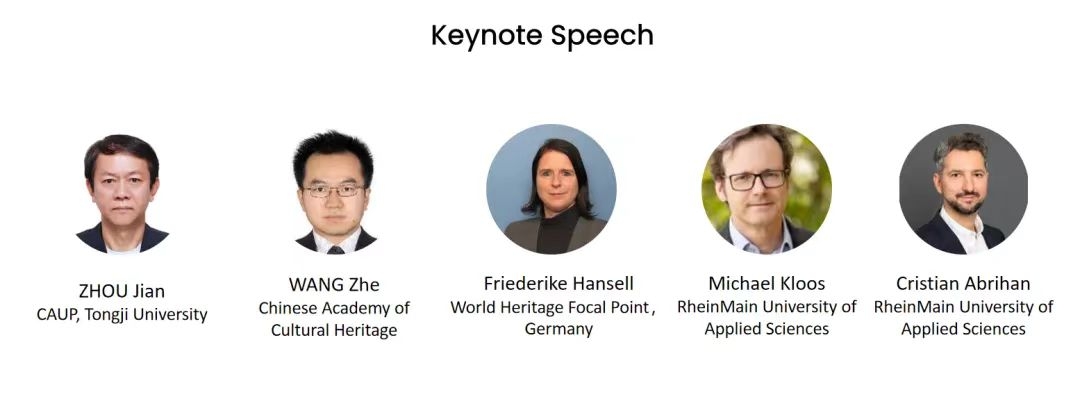

01开幕与主旨演讲 2025年3月17日,遗产影响评估(HIA)中德研讨会正式开幕。会议召集人、同济大学建筑与城市规划学院寇怀云副教授主持开幕式。同济大学建筑与城市规划学院副院长袁烽教授、同济大学中德学院德方副院长 Jan Harder、莱茵曼应用科技大学 Michael Kloos 教授等作开幕致辞。    开幕式现场

主旨演讲 02 HIA案例实地考察 3月18日,与会专家实地考察世界遗产杭州西湖文化景观,莅访西湖博物馆、湖心小瀛洲、灵隐寺等,行程中交流探讨相关文化景观的价值特征及在管理实践中的经验,为跨文化视角下的遗产价值评估与影响评估提供学术交流的实践基础。

实地考察 03 专题研讨 四场专题研讨分别聚焦文化景观的价值与价值属性识别、文化景观的系统管理与监测、遗产影响评估方法、遗产影响评估实践。  在文化景观价值与属性识别专题中,由 WHITR-AP Shanghai 项目主管 Marie-Noël Tournoux 主持。杜晓帆教授阐释世界遗产学科建设与知识体系演进;Merve Demiröz-Torun 提出跨学科技术融合的价值识别框架;徐桐以瑶族村落为例解析景观方法论;Friederike Hansell 分享德国遗产价值认知培训经验;Farnaz Mohseni 演示历史城市景观数字化图形映射技术;张毅津介绍杭州西湖文化景观管理实践;韩锋教授从中国传统哲学和文化视角解码西湖文化景观价值内核。该专题关注多维度、跨文化的价值识别方法论创新。

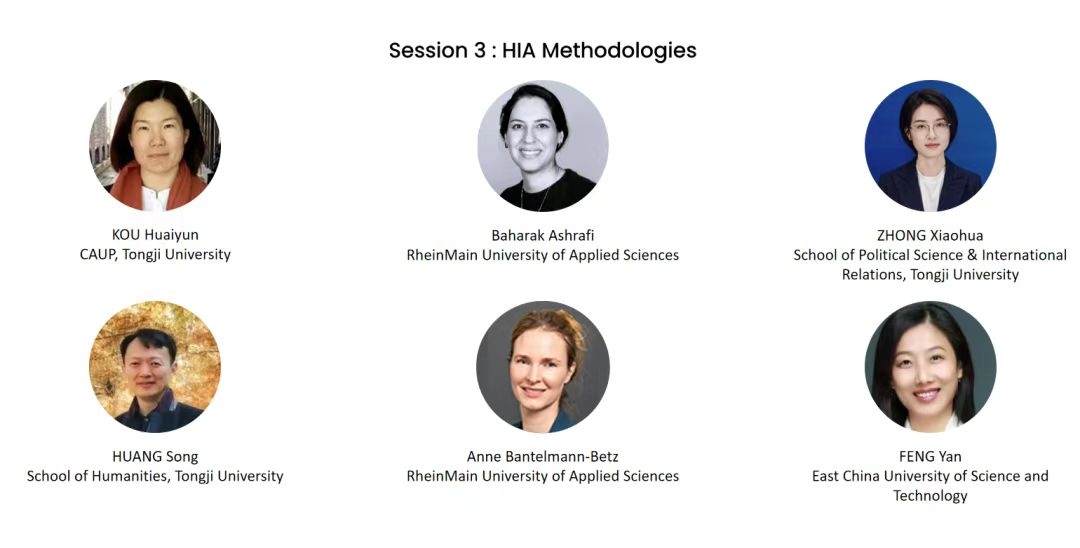

在遗产影响评估方法专题中,寇怀云以杭州西湖文化景观为例,解析文化景观遗产的影响评估指标与方法;Baharak Ashrafi 提出“定性影响识别矩阵”,构建遗产影响评估方法论,探索城市发展因素与影响识别;钟晓华探讨社区博物馆项目中集体记忆与数字孪生技术的融合路径;Anne Bantelmann-Betz 教授分享德国城市保护区评估工具,强调历史环境动态保护;冯艳以无锡实践展示视觉景观动态管控体系。该专题聚焦评估工具创新与跨学科技术整合对遗产韧性管理的作用。

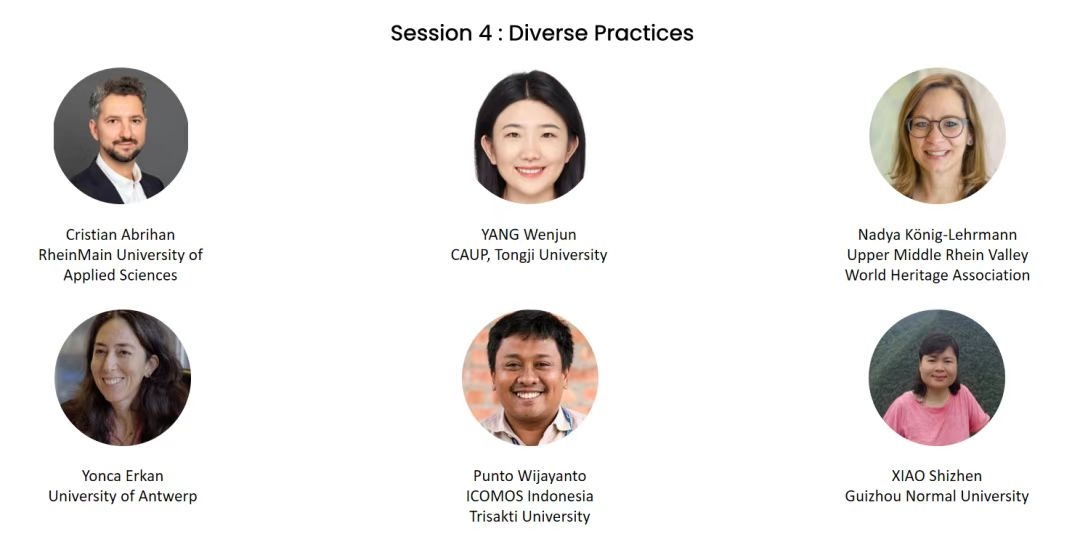

在HIA多元评估实践专题中,Cristian Abrihan 教授分享奥地利文化城市景观的数字化管理经验;杨文君提出中国HIA需从技术工具创新转向制度性改革,构建法规-标准-监管联动体系;Nadya König-Lehrmann 基于莱茵河谷实践,强调周期性监测与社区赋能的协同管理;Yonca Erkan 教授研发 Web-GIS 模型,破解城乡连续地带遗址动态管控难题;Punto Wijayanto 剖析婆罗浮屠旅游设施扩建对视觉完整性的冲击;肖时珍教授以贵南高铁穿越自然遗产为例,论证生态敏感区线性工程的分级缓释策略。该专题强调技术迭代、制度重构与跨尺度协同对应对复杂挑战的关键作用。 04 圆桌讨论 会议最终通过圆桌讨论形式,四个专题组互相交流,并结合考察实践,总结遗产影响评估理论与实践之间的若干挑战,如价值属性的空间映射关系、SOC指标框架应用与HIA的具体化、数值化技术在HIA中的全面引入等,提出文化景观治理和遗产影响评估的研究方向展望。寇怀云与 Michael Kloos 教授主持讨论。

圆桌讨论

供稿|寇怀云 排版|崔紫琪 杨文慧(实习)编辑|刘真 审核|邵甬 |

当前位置:首页

Copyright © 2009-2012 World Heritage Institute of Training and Research-Asia and Pacific (shanghai)