| 活动回顾|涟漪行动第八期「家园人物」优秀作品奖出炉,邀你展开青年绘出的人物画卷! |

| 发表时间:2025-04-22 阅读次数:1301 |

为响应联合国教科文组织世界遗产志愿者倡议(WHV)与团中央关于青年“返家乡”的社会实践号召,联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心上海分中心(WHITR-AP Shanghai)与美丽乡愁公益团队联合发起了“青年遗产志愿者行动计划:涟漪行动”。  ▲第八期涟漪青年行动身影

涟漪行动号召青年在假期返乡开展文化调研,并以创作《家园一方志》、产出创意视频及文创等多元形式传播家乡文化。今年寒假,涟漪行动第八期「家园人物」如约而至,69支团队303名涟漪青年踏上返乡之旅,从形形色色的“家园人物”身上,见文化、探生活、知家园。

▲《家园人物一方志》 经过近三个月的家园调研和成果创作,共有54支团队成功结项,用创意成果定格人物的故事、传递家园的温度。产出了54本《家园人物一方志》、54条家园人物视频、近30组播客、文创、歌曲等创意作品,发布微信公众号、小红书推文70余篇,小红书#涟漪行动 tag累计获11.3万浏览量。 3月,经过涟漪行动领航青年和组织委员会两轮书面评审,选出9支候选团队入围“优秀作品奖”。3月23日下午,组织候选团队参与“优秀作品评审答辩会”,进行公开展示。与会专家导师综合选题视角、调研深度、成果质量、传播潜力等维度,最终选出7支荣获“优秀作品奖”的团队!

▲优秀作品评审答辩会合影 下面,让我们一起欣赏这7支优秀团队的《家园人物一方志》和创意传播成果吧! 「家园人物」优秀作品云展廊 * 特别提示:点击大图,扫描二维码,将链接复制至电脑端或手机网络端,可以欣赏青年创作的家园创意刊物!

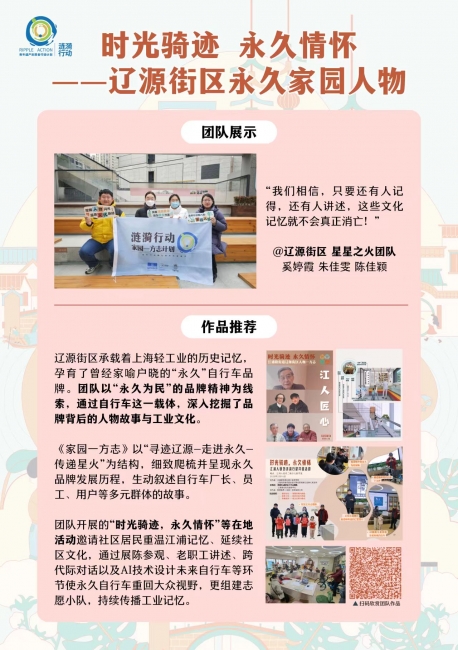

「涟漪行动」青年之声 时光骑迹 永久情怀 ——辽源街区永久家园人物

我们相信,只要还有人记得,还有人讲述,这些文化记忆就不会真正消亡。正如那些新老居民对永久自行车的牵挂,每一次回眸,都是一颗种子,只要用心浇灌,它就会在新的土壤中生根发芽!我们希望通过这次寻访,能够将这些故事传递给更多的人,让这些承载着历史与情感的永久集体记忆,得以延续与传承。 ——星星之火团队茶韵龙坞 ——杭州西湖龙井茶文化系统

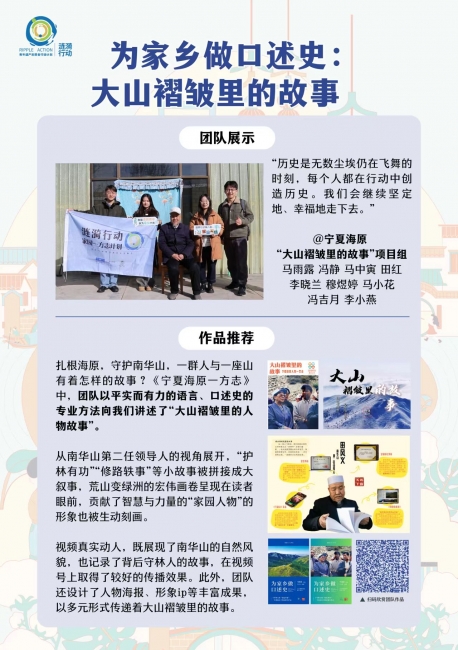

——茶话会团队 为家乡做口述史:大山褶皱里的故事

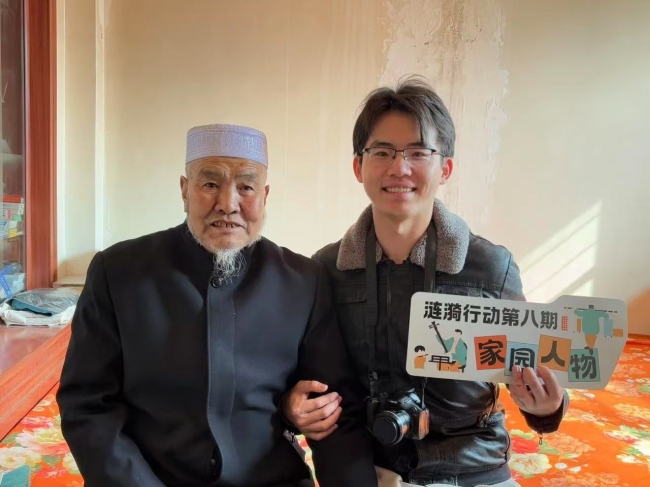

我们都是在海原城里长大的孩子,似乎看惯了远山里的一年四季,好像早已成为记忆中的符号,但这一次在老人的讲述中,我们更多的感受到了山林与人之间的孕育和温情。南华山是海原人民的母亲山,历史悠久,曾遭遇破坏,在同田爷爷一样的林业人的共同努力下,南华山的生态环境得到了良好改善。岁月无声,但历史铭记,那一座座山谷间必将回荡与歌颂这份付出与执着。 ——马中寅只此酒城,一‘泸’生花

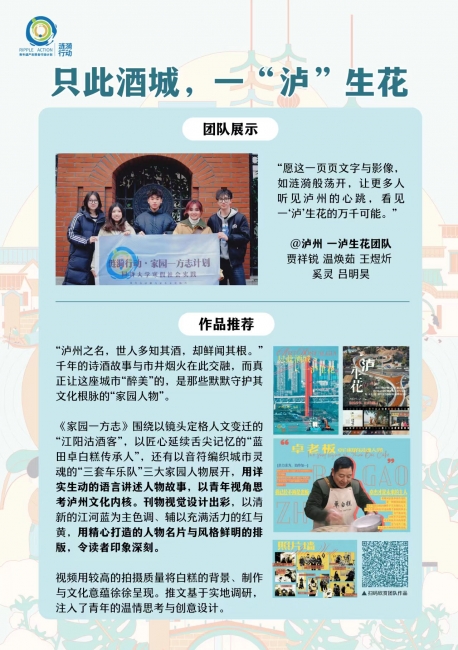

这次涟漪行动,让我自己也发现了泸州更多的美,我想,等下一次放假回泸州,我应该不会再觉得无聊而无处可去,我可能会去泸州白糕店对面的老报亭买一盒酒心糖尝尝,去东门口和季风捎来的海鸥们合张影,去金龙寺上香祈福俯瞰泸州美景,去罗汉林看雪满山原云蒸霞蔚… ——贾祥锐寻梦瑶乡:老街人的旧梦

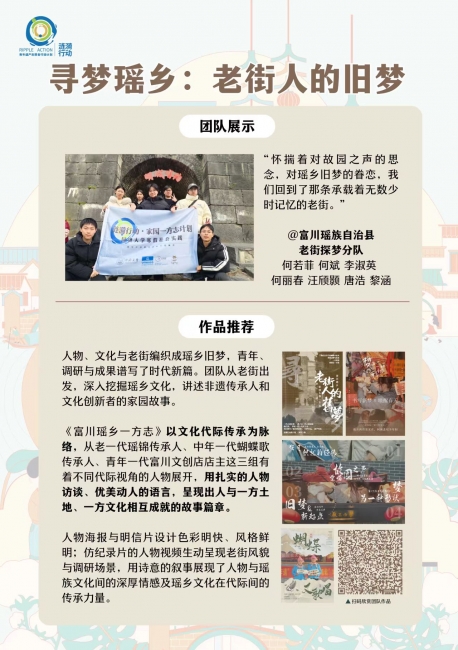

这不仅仅是一场调研,更是一场关于初心与信念的探索。杨雯聪与何倩的故事,折射出无数怀抱理想的年轻人,他们在困境中摸索,用热爱回应质疑。选择留下,不是因为这里繁华,而是因为愿意用自己的光,点亮家乡的一隅。记录这些故事的过程,也让我们一次次回望自己的初心。文化的传承,并不只是历史的回声,而是属于我们的责任。我们未必能改变什么,但至少,我们可以成为倾听者、记录者,成为文化的同行人。 —— 老街探梦分队探访宗圣源祠,溯源邕城记忆

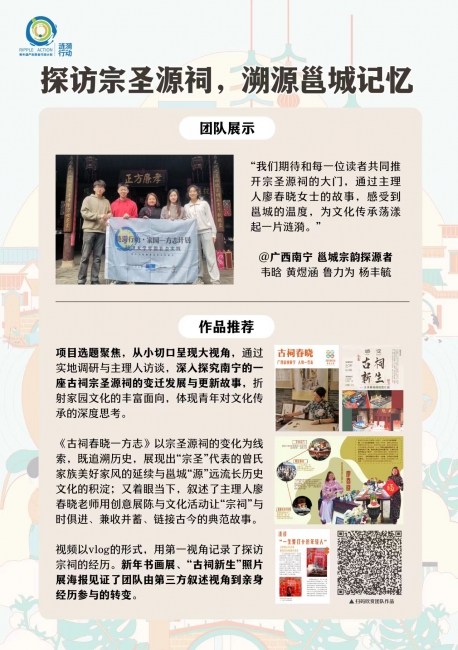

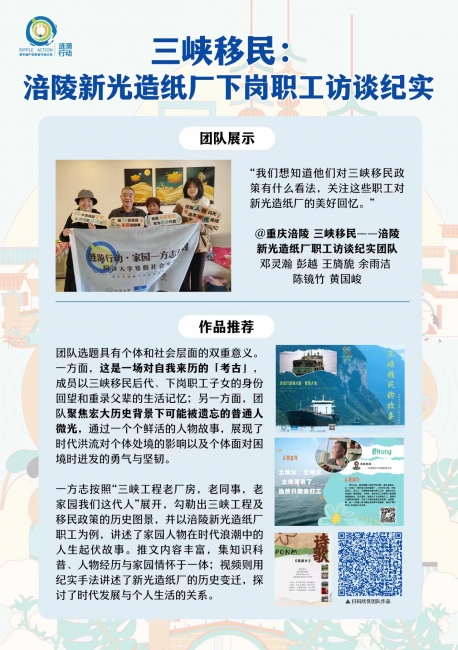

正如廖老师所说:“我们来做内容,让年轻人做传播,各取所长,发挥各自的优势。” 通过我们和美丽乡愁团队的努力,我们已经激荡起与历史共鸣第一层涟漪,我们也相信宗圣源祠将继续焕发新生,架起优秀传统文化与年轻人之间的通衢。 ——韦晗三峡移民:涪陵新光造纸厂下岗职工访谈纪实

这次调研访谈的经历,对我来说远不止一次普通的社会实践那么简单,它更是一场对我自身来历的「考古」。我生于斯,长于斯,当我重新用一个外地人的眼光去认识、看待它,才意识到自己的浅薄无知,才意识到时间的紧迫、记忆的模糊、光阴的流逝。于是我迫不及待想要去了解、询问、书写、记录,用一切我可能的方式,记录下这段正在被人遗忘的历史,小人物的历史,涪陵人的历史。 ——邓灵瀚「涟漪行动」导师寄语 涟漪行动不是青年返乡行动的结束,而是与家园发生更深联结的开始。不仅仅是获奖团队,每支参与涟漪行动的青年团队都很用心地完成了家园文化的初步调研与传播。我们也十分期待涟漪青年们以此为起点,继续关注身边的文化,开展更深入的行动,持续激荡文化传承传播的涟漪。 下面,让我们一起看看答辩会上导师们对于涟漪行动的寄语吧! 文化遗产的保护、传承和再利用是一个长期的过程,涟漪行动是一个很好的开始,希望大家可以把青年人所做的挖掘和展示的工作变成真正在地的、可持续性的、促进发展的力量,能够成为帮助家园文化解决目前发展问题的真正的资源。 @同济大学建筑与城市规划学院副教授 杨辰 非常荣幸能够作为嘉宾参与最终的评审环节,大家所调研到的家园人物都值得被更多的人看见,如果未来有机会的话,希望大家可以从主题出发,链接更多的人,探索人与自然、人与文化、人与人之间的关系,访谈一些更为微观的细节与故事。 @第八期涟漪行动领航青年 丰赫冉 大家在调研一个事物的时候,除了访谈与其直接相关的家园人物,还可以去探索它对于周围的社区居民、对于不同年龄层的人有哪些影响。此外,也希望大家可以把家园人物的故事和学校的青年伙伴分享,把家园人物的精神气质传承下去。 @上海国峯慈善基金会项目助理 廖婷 涟漪行动是短期社会实践,所以如果有一个小而美的选题,沿着一个点纵深地挖掘下去,透过一个点去展示家园的许多切面,这样的选题角度是非常好的。许多团队对于人物工作场景的观察以及对人物在地故事的深入挖掘,也形成了很流畅、很有深度的行文,都是非常好的家园人物故事访谈的示范。 @同济大学美丽乡愁公益团队内容研发负责人 龙淼 每次看涟漪行动都有很多触动,好像能够跟随大家的视角和脚步走入青年的家乡,链接到不同地方的记忆和情感,像是跟着涟漪行动的步履走遍了中国的山川大河。这也会让我感受到涟漪行动的意义和价值,所以由衷地感谢我们的涟漪青年! @联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心上海分中心项目专员 刘真 涟漪青年在会上也表达了很多心声! 在设立“为家乡做口述史”工作坊之初,我们就有设想:这个“家乡”不一定只在西海固的海原,我们是在不断进行田野调查和实践的过程中,积累经验,然后推广成一种模式,当它足够成熟的时候就变得有可复制性,可以去给到想要做口述史或家园文化保育的人,给他们提供一种经验,这个时候家乡的位置概念更加扩大了,就不止在海原,它可能是整个宁夏,也可能是整个中国,那未来有一天,它也可能是整个蓝色星球。 非常感谢老师的点评,对我们来说,做口述史有三多,就是素材多、伙伴们的热情多、干劲多,但是也有“三少”:钱少,钞票少,经费少。很多人凭着一份热情跟着我在干,在这个探索的过程中,我们还是处于摸着石头过河的阶段,也希望能够跟各位涟漪青年建立链接,然后共同去面对一些事情,共同去创造一些美好。 @“大山褶皱里的故事”项目组 马雨露 “永久”品牌在后面改制成功之后卖给了中路集团,就是“新永久”,而“老永久”和“新永久”之间,存在着很大的割裂。人民坊这个项目和“新永久”没有联系成功,但让我非常惊喜的是,我们能够联系到“老永久”,他们学习经营微信公众号,继续去宣传这个故事。他们的精神,让我感到有没有一种可能:我们社区规划师通过重新布置展成、通过这次涟漪行动,去激发周边的新老居民,让更多的“新永久”看到,在这个片区还有很深的“永久”情怀,还有巨大的潜在消费群体。 未来,我们也在争取“新永久”的回归。正如老师所说,它能够创造新的社群和带来更多的就业和服务。在理想状态下,它是文化的延续。 @“星星之火”团队 奚婷霞  主视觉设计丨黄子恬 版式设计丨丰赫冉 内容编写丨丁小然 本期行动筹备团队丨彭婧 崔家滢 龙淼 徐双俐 李佳妮 昌嘉睿 黄子恬 黄潇斓 丁小然 丰赫冉 刘欣妍 牛万一 张琪玉 李诗妍 编辑丨刘真 审核丨邵甬 |

当前位置:首页

Copyright © 2009-2012 World Heritage Institute of Training and Research-Asia and Pacific (shanghai)