| 新闻|第47届世界遗产大会8B议题聚焦——新提名遗产的审议 |

| 发表时间:2025-08-11 阅读次数:19410 |

△ 47届世界遗产大会8B议题现场

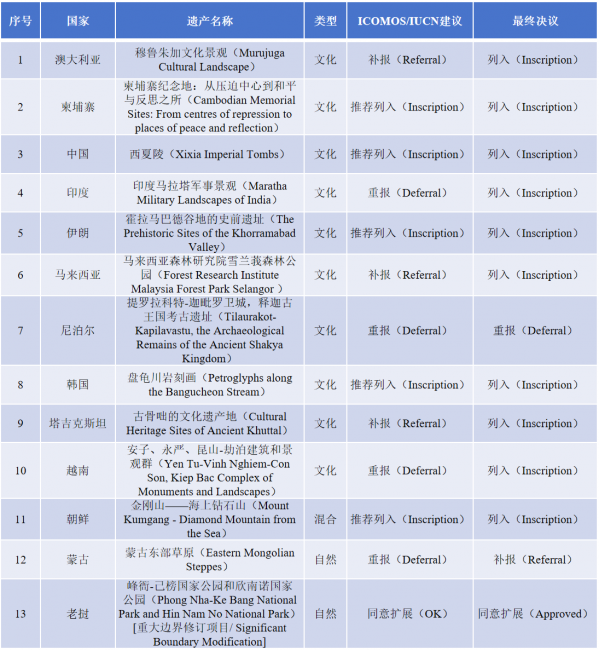

2025年7月6日至16日,第47届世界遗产委员会会议在法国巴黎联合国教科文组织总部召开。大会围绕《世界遗产名录》的扩展与保护,审议了来自全球多国提交的文化、自然及混合类遗产申报项目。其中,第8B议题聚焦新提名遗产的审议与列入,共有26处世界遗产项目成功列入《世界遗产名录》,并有2个重大边界调整项目通过。 截止本次会议闭幕,全球共有1248项世界遗产,其中文化遗产972项、自然遗产235项,文化与自然双遗产41项。中国在此次大会上新增一项世界文化遗产,即西夏陵。至此,中国世界遗产总数达到60项,仅以一项之差落于意大利之后,位居为世界第二。中国的世界自然遗产和双遗产近年一直均居世界首位。

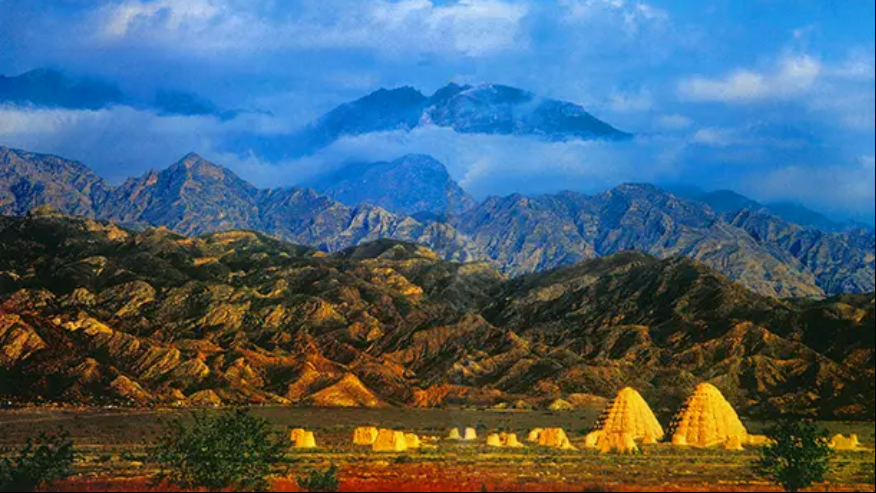

△ 西夏陵位于中国宁夏回族自治区、贺兰山南段东麓,是西夏王朝的皇室陵园,包括9座帝王陵墓、271座陪葬墓、5.7公顷北端建筑群以及32处防洪工程遗址。西夏王朝于1032年由党项人建立,一直延续至1227年被成吉思汗的蒙古军队灭亡。王朝扼守古丝绸之路要道,其效法中原王朝制度,形成以佛教信仰为核心、多元文化并存的文明。该遗址生动展现了西夏王朝的宗教与社会政治传统。

世界遗产中心、咨询机构和委员会成员国等专家和发言人们围绕今年提交的提名项目进行了有序的宣读和评估。多项亚太地区申报项目的提名在会议进行审议与讨论后获得通过。以下为本届大会亚太地区主要情况:

叙事重塑中的文化主张:竹林禅宗与马拉塔军事遗产的成功逆转

越南的安子、永严、昆山-劫泊建筑和景观群最初被ICOMOS建议重报(Deferral),理由是该提名在文化叙事上过于宽泛,未能清晰聚焦于竹林禅宗的物质表现与空间组织,文化景观特征不显著。然而,在印度、韩国、日本、塞内加尔等多国代表的有力辩护下,大会最终通过修正案,依据第(iii)与第(vi)标准将其列入名录。 成员国普遍强调:竹林禅宗所体现的简约精神性、国家认同建构与持续的活态信仰传统,应作为文化遗产中的非物质方面被正当对待。这一案例凸显了东南亚国家在推动本土宗教文化走向世界遗产体系方面的战略表达能力。

△ 该遗产由分布于山林、低地、河谷的20个遗产点组成,以安子山脉为核心,是13-14世纪陈朝的所在地,也是竹林禅派——塑造“大越”国的越南特色禅宗传统——的发源地。遗产群包括佛塔、寺庙、圣祠以及与宗教和历史人物相关的考古遗址。其地理区位和地质环境优越,至今仍是活跃的朝圣地。

而印度马拉塔军事景观的列入,则凸显了世界遗产制度在应对主权叙事与系列遗产复杂性时的多边协商路径。该提名最初被ICOMOS建议重报(Deferral),原因在于当前提名在叙事逻辑、遗产边界界定和分类选择上存在显著不一致。申报材料在“文化景观”与“防御性要塞系统”之间摇摆,未能有效构建一致且聚焦的价值表达,所选十二处组成部分也未能充分体现该防御体系的整体性、层级性与功能关联。然而,在希腊、乌克兰、黎巴嫩等多国的推动下,依据第(iv)与第(vi)标准成功列入。

代表们强调,该系列要塞不仅体现了马拉塔政权对地理环境的防御性重构,更通过“自我治理”(Swaraj)理念参与了全球反殖民语境的构建。修正案的通过,不仅体现了对南亚历史自主性叙事的肯定,也为未来复杂系列遗产的分类与评估留下了值得探讨的先例。

△ 该遗产包括12座重要防御工事,其中多数位于马哈拉施特拉邦,只有1处位于泰米尔纳德邦。赖加德(Raigad)、希夫内里(Shivneri)、辛杜杜尔格(Sindhudurg)等堡垒由马拉塔人(Maratha)自17世纪末至19世纪初建造、改造或扩建。它们分布于海岸与山地等战略要冲,构成复杂的防御体系,支持马拉塔人的军事扩张、贸易保护与领土控制。该网络在马拉塔政权作为政治和军事强国崛起的历程中发挥了关键作用。

生态恢复与社区共治:雪兰莪与穆鲁朱加的申遗路径亮点

多项亚太文化遗产的申报反映出本届大会对生态系统恢复、原住民主导治理等方面的关切,标志着文化遗产从物质性叙事向生态伦理与多元共治视角的拓展。ICOMOS建议进行补报(Referral)的马来西亚雪兰莪森林研究所森林公园挑战了世界遗产体系对“人造自然”的认知边界。该遗产由1920年代退化矿区通过科学造林实验恢复而成,原以第(ii)(v)标准申报,后在审议后以第(iv)标准列入。 日本、赞比亚、越南、印度等国纷纷强调其在森林科学史上的标志性意义,其开创性的造林努力展示了早期生态修复和可持续土地修复实践。该提名地最终被成功列入世界遗产名录,不仅提供了可供濒危遗产地借鉴的全球性生态恢复实践方案,也拓展了文化遗产申遗的新思路。

△ 该遗产是一处坐落在吉隆坡西北16公里处的人工热带雨林。造林工作始于20世纪20年代,原址是锡矿开采后的退化土地。园区内包含科研、居住、服务设施,以及水体和步道。这一开创性再造林工程成功将贫瘠的荒地转化为成熟的低地热带森林,是早期生态修复和可持续土地复垦实践典范。

澳大利亚穆鲁朱加文化景观起初由ICOMOS建议补报(Referral),主要原因在于一份未公开的800页科学监测报告中提到该提名地可能面临工业污染的长期风险。但以肯尼亚、日本为代表的多国提出修正案,认为已有的科学研究已足以说明岩画未受影响,且原住民群体的主导申报具有开创性意义。 提名通过当场,遗产地的原住民代表坐在澳大利亚代表团席中,在发言时感动落泪,成为全场动人的一幕。这一案例或许预示着在未来的申遗过程中,原住民的文化主体地位、权利保障以及其在治理结构中的实际参与,将被越来越多地纳入世界遗产制度的考量框架,成为衡量遗产价值与可持续保护能力的重要维度。

△ 穆鲁朱加是坐落于澳大利亚西北部的古老岩石景观。当地“传统拥有者和守护者”恩加尔达-恩加尔利人(Ngarda Ngarli)信仰的创世规则与叙事,以及他们的世代生活共同塑造了这片土地。遗产承载着深厚的文化与精神内涵,昭示逾5万年持续不断的守护与使用历史。这里以密集的岩画而闻名,图案独特,展现出卓越的技艺与成熟的艺术表达。

供稿|钱美利 |

当前位置:首页

Copyright © 2009-2012 World Heritage Institute of Training and Research-Asia and Pacific (shanghai)